Cuando el poder sangró: enero 17, 2001, la mañana en que Chihuahua se estremeció (Parte uno)

Por: Oscar A. Viramontes Olivas

La mañana del 17 de enero de 2001, abrió como cualquier otra en la vieja Plaza de la Constitución y la Hidalgo frente a Palacio, un cielo de invierno tan claro que, parecía haber sido lijado, y un sol delgado que estiraba sombras largas sobre las losas; el Palacio de Gobierno, con su fachada de cantera y balcones sobrios, parecía respirar con lentitud ancestral, los funcionarios, entraban y salían, el tráfico pegaba su rumor en la distancia, y la rutina cotidiana desplegaba su tramado de gestos, como saludos, papeles, cafés humeantes. Nadie, ni por un instante, imaginó que aquella calma, sería rota en un segundo, ni que el epicentro del poder allí establecido, se convertiría en escenario de una violencia, capaz de trastornar la percepción pública de la seguridad y de la fragilidad humana.

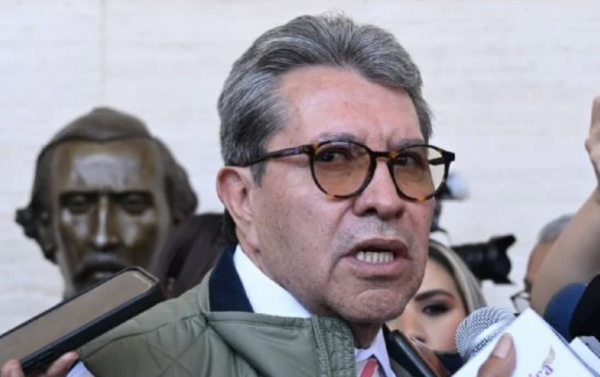

Patricio Martínez García, ex gobernador de Chihuahua, bajaba la escalinata como tantas mañanas, elegante en el gesto, acostumbrado a los frecuentes saludos, a la cercanía con la gente joven; venía del estudio de radio donde había hablado de temas de gobierno y, ahora, en el final del trayecto, conversaba con estudiantes que le habían pedido una palabra, un gesto de reconocimiento; el aire estaba frío, se sentía en las mejillas y en las voces. Todo parecía habitual, hasta que el tiempo se fracturó. Fue apenas un sonido, un estampido agudo que rebanó la serenidad, y después, el mundo entero pareció deslizarse hacia otro eje.

Lo que siguió, fue una condensación de movimiento y de silencio, un cuerpo que se desploma, gritos que rebotan en las paredes del palacio, manos que buscan controlar el pulso de la sangre; desde atrás, a no más de tres metros, una presunta figura accionó el arma, era Cruz, una exagente de la Policía Judicial del Estado, disparaba un revólver calibre 38 contra el gobernador. La bala, encontró la región parietal izquierda de su cabeza, lo que para muchos observadores, fue un milagro y para los cirujanos, habría sido fruto del azar anidado en la física del hueso; el proyectil, se fragmentó al impactar, se dividió en astillas, y cada fragmento se llevó consigo una porción de peligro. En vez de una trayectoria única y letal, la bala ofreció un mapa múltiple de heridas que, sin embargo, no alcanzaron de forma inmediata las áreas vitales. Patricio, cayó por los escalones y su caída, como una escena cinematográfica que nadie quería reproducir otra vez.

En los minutos que siguieron, el tiempo se plegó en actos de auxilio y en la administración de la sorpresa; los escoltas, con rostros desencajados, improvisaron un cerco humano; civiles y funcionarios, se acercaron a ayudar, unos a contener, otros a ordenar, otros a mirar con ojos que no daban crédito. Una ambulancia, cortó la mañana con su sirena, lo llevarían a la Clínica del Parque, donde la blancura de los pasillos y la frialdad de los equipos, contrastaban con el calor humano que se agolpaba en la puerta del quirófano. Allí, bajo la luz proyectada como un interrogatorio sobre la frente del herido, un equipo de neurocirujanos encabezado por el doctor Noel del Val, tomó el relevo de la esperanza.

El quirófano fue una isla donde la palabra “urgencia”, tenía la densidad de una sentencia; horas de trabajo para retirar astillas de hueso, y fragmentos de metal; para reconstruir lo que la bala había desgarrado; para suturar tejidos y, sobre todo, para preservar aquello que era más difícil de recuperar, la conciencia. Los primeros partes médicos, fueron mensajes en clave de prudencia: “estable”, dijeron, “consciente”, “reconoció a su familia”. Palabras que actuaban como balsas lanzadas a un mar de preguntas, la familia, que había corrido a la clínica convocado por el instinto, recibió informes entre sollozos y subidas de esperanza. El gobernador, hablaba con voz débil, pero coherente; sus frases, eran ráfagas de voluntad que alimentaban la narración pública: “¡Volveré!”, alcanzó a decir, y en sus palabras, se deslizó la fe: “¡Dios existe, lo he estado viendo muy cerca!”. Esa mezcla de intimidad y de declaración pública, fue transformada en símbolo en la prensa, en emblema de una resistencia personal que se convirtió, al instante, en resistencia colectiva.

La gravedad, sin embargo, no había desaparecido, los médicos, con frialdad profesional, advirtieron que algunos fragmentos permanecían en áreas difíciles, y que, los riesgos de complicación eran reales; la familia tomó entonces una decisión drástica, acudir a la tecnología y la experiencia fuera de la frontera y a eso de las 3:45 de la madrugada, en el silencio cortado por la prisa de los aviones, un avión-ambulancia despegó con rumbo a Phoenix, Arizona. En la cabina, acompañando el cuerpo herido, había una confluencia de emociones que rozaban la sacralidad, profesionales que monitorizaban constantes vitales; familiares que sujetaban manos; pensamientos que intentaban tender puentes entre la mortalidad y la posibilidad de la continuidad.

En St. John’s Hospital, donde la tecnología permite leer el tejido con precisión tridimensional, y donde la microcirugía es una forma de arte, los cirujanos instalaron sistemas de imagen 3D que, permitieron ubicar un fragmento de plomo arraigado en la base del cerebro. La operación americana, fue de una finura casi obsesiva; extrajeron ese fragmento, removieron un coágulo que amenazaba con secuelas letales y cuidaron, con medidas de rigor, que las funciones neurológicas fundamentales, quedaran intactas. Las primeras veinticuatro horas en terapia intensiva, fueron un limbo entre la esperanza y la vigilancia continua; después, la progresión hacia una habitación de recuperación, fue celebrada como pequeñas victorias, donde después de todo este viacrusis, la esposa de don Patricio (la señora Patricia), daría algunas declaraciones sobre la situación de su marido, así mismo, recibiría la visita de sus hijos que, llevaron presencia y ternura, escuchando voces que le recordaban su lugar en la ciudad. Cada gesto fue reportado, como una señal de que la vida, a pesar de la herida, proponía continuar.

Mientras tanto, fuera de la esfera médica, la sociedad reaccionó con una mezcla de estupor y rabia contenida, las noticias, se propagaron como un fuego en el pasto seco, pues la agresión ocurrida en pleno Palacio de Gobierno, fue interpretada por muchos, como carta de mazazo dirigida a la democracia misma; las iglesias, se llenaron de veladoras, las emisoras de radio, multiplicaron las llamadas de oyentes en estado de conmoción, y las redes informales de solidaridad, se activaron con prontitud vigilias, misas, cadenas de oración; el Palacio, epicentro del ataque, vio multiplicarse la presencia policial; la ciudad entera, adquirió esa textura de expectación que antecede a la posibilidad de más violencia. Demandas de seguridad y de respuestas, se mezclaron con temores por la estabilidad institucional.

En el terreno judicial, la escena se tornó compleja; la agresora fue detenida en el sitio, era Cruz, exagente con historial que, la había distanciado de la institución policiaca años atrás, sería recluida en el penal de San Guillermo, y en cuestión de horas, el expediente se llenó de testimonios, peritajes balísticos y reconstrucciones que buscaban explicar el quién, y el por qué del atentando. Cruz, declaró ante los investigadores, que había actuado “bajo presiones externas”, que hubo órdenes que la empujaron a esa acción extrema bajo la amenaza de muerte o de coerción. Sus palabras, oscilaron entre la admisión y la acusación: ¿obedecía a mandos ocultos? ¿era instrumento de redes más poderosas? La versión alimentó un magma de conjeturas que las fiscalías tendrían que desentrañar con pruebas materiales. Era todo un caos, mucha información empezó a circular y además, un sin número de especulaciones se empezaron a dar en diversos medios y sectores al atentado del gobernador Patricio Martínez García. Esta crónica, continuará.