Fe y Nación en Encrucijada

Hablar de la masonería en el ámbito católico no es ejercicio de fantasmas, sino de memoria histórica; desde el siglo XVIII, diversos Pontífices advirtieron que sus postulados —marcadamente racionalistas, naturalistas y relativistas— eran incompatibles con la fe revelada. No se trataba de una disputa anecdótica, sino de una diferencia radical de principios: donde la Iglesia afirma la soberanía de Dios sobre la ley moral y la vida pública, la masonería ha promovido una concepción autónoma del hombre, desligada de toda verdad trascendente.

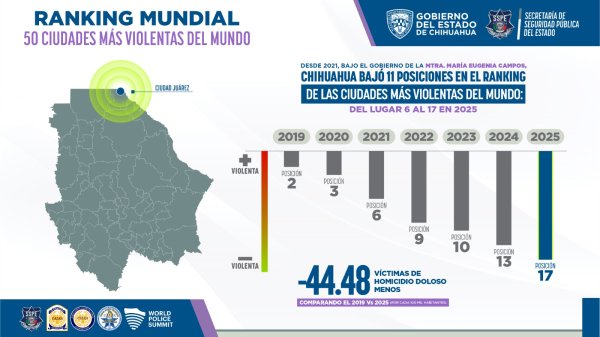

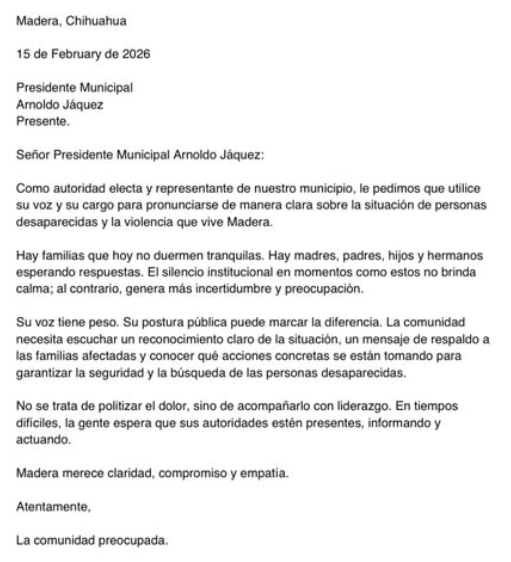

Ese choque no fue meramente teórico, en distintos momentos históricos, logias influyeron en procesos legislativos que redujeron la presencia pública de la Iglesia, impulsaron políticas de secularización agresiva y promovieron una cultura política fundada en el laicismo militante y de leyendas negras contra la Iglesia. No es cuestión de conspiración novelesca; es un hecho documentado que muchos líderes políticos formaron parte de tales sociedades y defendieron proyectos contrarios a la cosmovisión cristiana.

¿Por qué la Iglesia juzgó tal proyecto como adverso? Porque cuando se afirma que la verdad es una opción privada sin relevancia social, se vacía la vida pública de fundamento moral objetivo. El resultado es un Estado que ya no reconoce límites superiores a su propia voluntad o a la aritmética parlamentaria, al grado que la sociedad en su profunda ignorancia ha llegado a alabar la inmodestia como se demostró recientemente con la participación de Bad Bunny en el Super Bowl, una persona que promueve, defiende y enaltece ideologias doctrinales contrarias a la verdad rebelada, ya que los masones implementaron con el tiempo la nesciencia inculta; cuando la ley deja de anclarse en la ley natural, se vuelve maleable al poder y a la ideología dominante.

La Patria, entendida no como idolatría nacionalista sino como comunidad histórica fundada en principios compartidos, sufre cuando se diluyen las raíces que le dieron identidad. Una nación que olvida su tradición cristiana no se vuelve neutral: adopta otra cosmovisión; y esa cosmovisión suele ser funcional a proyectos que reducen la religión a la esfera íntima, mientras amplían sin freno el poder cultural del Estado.

Ahora bien, sería cómodo descargar toda responsabilidad en enemigos externos. La crisis también nace de la tibieza interna; durante décadas, muchos católicos optaron por la indiferencia política, entregando la plaza pública a quienes sí tenían un proyecto claro. Se confundió prudencia con pasividad; caridad con silencio; obediencia con desinterés por el bien común.

La Doctrina Social de la Iglesia nunca propuso huida, sino presencia transformadora, se trata de instaurar el Reinado Social de Cristo y de formar conciencias, participar en la vida democrática y proponer leyes conformes a los Derechos de Dios. La democracia cristiana, en su sentido más noble, busca precisamente eso: que la política reconozca un orden moral previo al voto.

El desafío es estratégico y espiritual, requiere seglares formados, coherentes, capaces de articular propuestas en educación, familia, libertad religiosa y justicia social. Requiere abandonar el complejo de inferioridad cultural y asumir que la fe no es obstáculo para la modernidad, sino su purificación.

La historia enseña que las ideas gobiernan antes que los partidos. Si los católicos no ofrecemos una visión sólida del hombre y de la sociedad, otros lo harán. Y entonces no bastará lamentarse por la pérdida de influencia; habrá que reconocer que el vacío lo creamos nosotros mismos.