¿Se puede combatir una dictadura violando la soberanía?

Creo que este no es un tema de blanco o negro. No se trata de verdaderos o falsos, ni de tomar bandos ni de atrincherarse detrás de una bandera. Es un asunto profundamente complejo y, al mismo tiempo, inevitablemente polémico. Seguramente todos opinamos este fin de semana sobre la captura de Nicolás Maduro, dictador venezolano que hoy se encuentra en Brooklyn, junto con su esposa, a la espera de rendir sus primeras declaraciones ante la justicia estadounidense por delitos de narcoterrorismo y narcotráfico.

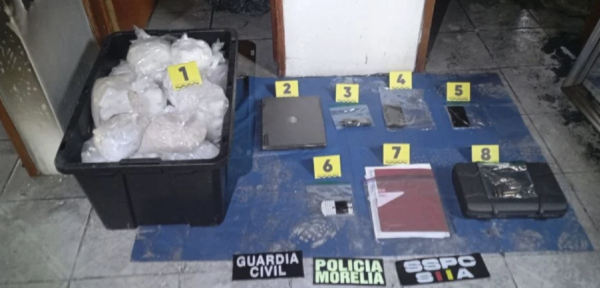

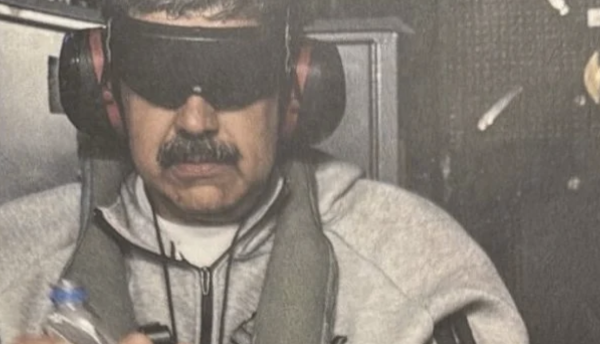

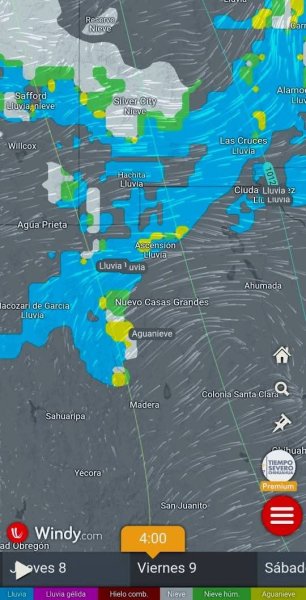

El sábado por la mañana fue un auténtico matiné digital: memes, imágenes, noticias de última hora, coberturas especiales y una narrativa que hablaba de la “caída” de Maduro. Pero en la madrugada del sábado, alrededor de las tres de la mañana, el gobierno de Estados Unidos —encabezado por Donald Trump, de quien personalmente tengo más opiniones a favor que en contra, aunque ese no es el tema— ejecutó una operación directa en Caracas para cumplirle la palabra al propio Maduro, quien en su momento lanzó el reto: “¡Venga por mí, cobarde! ¡Aquí lo espero!”. Bastaron un par de semanas de planeación y, según diversos reportes, en menos de cuarenta minutos Maduro ya estaba a bordo de un helicóptero, privado de su libertad y de todo control.

Y aquí surge el verdadero dilema.

¿Dónde quedó el respeto a los tratados internacionales? ¿Qué papel juegan los organismos multilaterales? ¿Qué pasa con los cimientos del Derecho Internacional Público? Si el objetivo es derrocar una dictadura, ¿las formas importan? ¿Hizo bien Estados Unidos al intervenir en un país soberano? ¿Dónde están la ONU y la OEA, y qué cartas tomarán frente a este precedente? ¿Cuáles son realmente los intereses detrás de esta captura? ¿Tiene que ver con el petróleo? ¿Es un mensaje de poder frente a China y Rusia, aliados estratégicos de Venezuela? Y si no hubiera sido así, ¿de qué otra manera podría haberse terminado la dictadura venezolana? Entre más se analiza el caso, más preguntas aparecen.

Como juristas, pero también como políticos y, sobre todo, como ciudadanos, estamos obligados a analizar el precedente que este hecho deja. Es legítimo preguntarse quién decide, bajo qué circunstancias, cómo se captura a un dictador y a quién se captura. Más aún cuando el propio presidente de Estados Unidos ha insinuado que “siguen otros”, mencionando incluso a mandatarios de la región con el argumento de combatir el narcotráfico. Si ese es el camino, entramos en un terreno peligroso: el de la arbitrariedad internacional, donde un país se atribuye la facultad de decidir cuándo, cómo, dónde y a quién intervenir bajo el pretexto de “proteger la democracia”.

La postura de México, expresada por la presidenta de la República, es clara y coherente con una tradición histórica: el rechazo absoluto a la intervención en los asuntos internos de otros Estados. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son conceptos negociables ni opcionales; son principios fundamentales del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas es clara: las controversias deben resolverse por la vía pacífica y el diálogo. Cooperación, sí; intervención, no.

A la izquierda, decirlo sin rodeos: sus regímenes no funcionan. No generan riqueza, no crean empleo, no producen bienestar. Sus modelos autoritarios y anacrónicos han demostrado ser incapaces de ofrecer futuro a sus pueblos.

A la derecha, una reflexión necesaria: defender la democracia es indispensable, llevar la libertad a nuestros países es vital, pero los métodos importan. Las formas también construyen o destruyen legitimidad.

Se puede —y quizá se debe— celebrar el fin de una tiranía.

Pero al mismo tiempo, es sano y responsable desconfiar del camino por el que se llegó a ese desenlace.